22 marzo 1944: la nevicata di cenere

Articolo di Angelo Colantuono.

Nella memoria storica dei Lionesi l’evento è rubricato come «quanno joccavo cennere». Quelli che se lo ricordano oggi ne parlano divertiti, ma allora credettero di lasciarci la pelle. Accadde nel mese di marzo del 1944, il 22 o il 23 (non ci sono testimonianze scritte e quelle orali, su questo punto, non concordano). C’era ancora la guerra. La linea del fronte si era spostata verso il centro Italia, ma questo non voleva dire che al Sud fosse tornata la normalità. Dalle loro basi in Sicilia e in Africa gli aerei alleati andavano e venivano, passando sopra le montagne dell’Irpinia. Non si sapeva bene cosa stesse accadendo: giornali non ne arrivavano e la radio funzionava poco e male (i ripetitori erano stati distrutti dai bombardamenti). Insomma la gente aveva ancora timore e stava ancora con i nervi tesi.

La mattina di quel 22 marzo (o quel 23) c’era un bel sole che invogliava a uscire. In campagna i contadini erano tutti al lavoro e in paese molte persone erano per strada. A metà mattinata (verso le dieci e mezza -undici: allora non si guardava così spesso l’orologio) improvvisamente il cielo si oscurò e l’aria fu inondata da una strana polvere grigia e sottile, che dava fastidio agli occhi e rendeva difficoltosa la respirazione. La gente cominciò ad aver paura. Non sapeva se si trattasse di una cosa naturale (ma nessuno aveva mai visto niente di simile) di una diavoleria di guerra o che altro. Con il passare dei minuti il fenomeno, anziché cessare, si intensificò, e la cenere prese a depositarsi sui tetti, sulle strade, sull’erba. In meno di un’ora la luce del sole si appannò, il paesaggio cambiò colore e si coprì di una patina livida. Ora la gente era terrorizzata. Qualcuno diagnosticò che era iniziata la fine del mondo e molti temettero che fosse vero.

Le reazioni furono diverse. Le donne si raccolsero in chiesa a recitare il rosario. Gli uomini per lo più tornarono a casa: «Si aggia morì, non voglio morì miezz’a la via». La cosa più assennata la fece Vittorio Calabrese, come poi raccontò lui stesso. Il giorno prima aveva comprato una fiasca di cinque litri di buon vino bianco. Convinto anche lui che il mondo si avviasse alla fine, prese un bicchiere, si sedette, e mentre guardava la cenere che continuava cadere cominciò a bere. L’insolita nevicata cessò verso sera, ma la fiasca era ormai diventata leggera.

* * *

Il Vesuvio era tornato in attività da diversi giorni: dal 18 marzo per l’esattezza.

L’ ultima eruzione di una certa importanza (ma comunque senza gravi conseguenze) era avvenuta nel 1929. Dopo di allora il vulcano si era calmato: le emissioni di lava, di modesta entità, rimanevano all’interno del cratere e dalla cima del monte Somma usciva solo un innocuo pennacchio di vapore, che era diventato la caratteristica del panorama del golfo di Napoli.

Si risvegliò la mattina del 18 marzo. La lava aveva cominciò a traboccare dal cratere scivolando lungo i fianchi della montagna. Fortunatamente si fermò prima di raggiungere l’abitato di Cercola. Il 21 marzo l’eruzione cambiò aspetto e il vulcano cominciò a sparare verso l’alto proiettili di lapilli infuocati e nuvole di cenere. Napoli, in quel periodo, era la più grossa base americana in Italia. Nel golfo c’erano le navi da guerra e a Terzigno, alle falde del monte Somma, era stato costruito un aeroporto militare. Gli americani furono colti di sorpresa ed ebbero una ottantina di aerei danneggiati dalla pioggia di sassi. «Non ho mai visto nessuna bomba fare tanto danno– scrisse più tardi un ufficiale americano –. Noi dovevamo lavorare tra pietre che cadevano e cenere. Tutti avevamo giubbotti e caschi di protezione. Poi arrivò l’ordine di evacuare verso Napoli ».

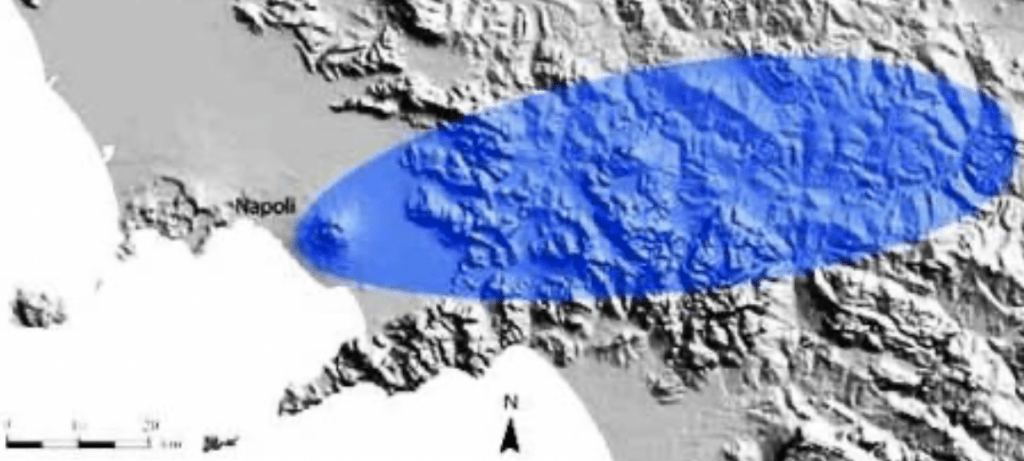

Napoli fu risparmiata. In quei giorni, infatti, soffiava un vento da ovest che spinse verso l’interno della Campania i materiali sputati dalla bocca del vulcano. Le parti più pesanti caddero nella piana di Nola e nell’ agro Sarnese, dove si depositò al suolo uno strato di detriti che compromise i raccolti per i successivi due anni. Le ceneri arrivarono invece, più lontano, fino in Puglia. In Irpinia andò perduto il grano seminato nell’autunno precedente, che rimase sepolto sotto la polvere.

* * *

Un fatto analogo era accaduto tre secoli prima, nel 1631, in occasione di un’altra grande eruzione del Vesuvio. A questo riguardo possediamo una testimonianza d’epoca. Si tratta di un breve ma efficace annotazione che il notaio andrettese Vincenzo Corvino inserì alla fine del registro di protocollo di quell’anno.

«A dì 16 dicembre 1631. […] Dopo a 21 hora (tre ore prima del tramonto) cominciò a nevicare polve come cenere bianca et appoco appoco ingrossò che se fece arena a modo de rapillo et durò sino alle 7 ore de notte (l’una dopo mezzanotte) et poco dopo fece un palmo (25 centimetri) di neve che legò sopra detta arena quale era mezzo palmo […]. Per tutta la notte sempre nevecò arena, neve et acqua con tuoni et lampi […]. Alle 22 (di mercoledì 17) se cacciò lo SS. Sacramento et se portò a S. Maria del Carmelo […]. Lo giovedì […] da mezzogiorno sin alla sera pioggia, la notte torbida et scura. Lo venerdì nevecò ancora sin alle 23 hore, alle 24 serenò per tutta la notte che andò la processione a S. Maria della Matina […] et la notte cadé la gelama per lo tempo sereno et se quietò tutto lo sabato» [1].

[1] Il documento è stato scoperto e pubblicato da Nicola di Guglielmo sul «Corriere dell’Irpinia» del 21 settembre 2011.